中国高速经济增长的由来(之三)

观点 · 2008-10-07

返回

1970年代末期,中国政府面临多重挑战:前三十年的错误所造成的对其合法性的质疑、基层对自身利益的表达和要求,以及国外的压力。中国政府处理这些挑战的举措可以概括为寻找“基于表现的合法性”,即通过实现经济增长而赢得人民的认可,这一举措和地方分权构成了中性政府在中国的政治基础

多重挑战

一个中性政府的产生在发展中世界和中国都不是一件容易的事情。那么,为什么中国政府可以成为一个中性政府?

在政治结构方面,两方面的因素促使中国政府成为一个中性政府:其一,中国共产党是一个自主的政治组织,但是,它的行动不是没有约束的,而是要面对许多方面的挑战;其二,虽然中国是一个单一制的国家,但内部却有很多分权的制度安排,中央政府必须在地方积极性和国家的整体目标之间取得微妙的平衡。

自主性可以让政府免受利益集团的左右,但是,没有挑战的自主性极容易让政府本身变成一个为自己谋福利的利益集团。在著名著作《国家的兴衰》里,曼瑟·奥尔森指出,稳定的政治环境造就以分利为目的的利益集团,阻碍一个国家的经济增长,英国的战后时期和苏联的勃列日涅夫时期就是这个样子。在中国,多方面的挑战给中国政府注入了活力。

第一个挑战是需要面对前三十年的错误所造成的对其合法性的质疑。1949年的社会主义革命以及随之而来的土地改革和工业的国有化在中国创造了一个平等的社会。按理,中国共产党从此应该以一种中立的面貌出现,但是,错误的经济政策和反复且规模巨大的政治运动葬送了中国那个时段经济增长的机会。

在农村,1958年的“大跃进”造成一场规模浩大的饥荒。“大跃进”中建立的人民公社体系,其主要特征之一是工分制度,对劳动力的报酬一视同仁,而不考虑其实际贡献。这个体系相当于对能干的人征税来补贴偷懒的人,从而严重打击了农民的生产积极性。在城市,工资水平很低,但国有部门的职工得到了大量实物性补贴,包括食品、医疗、住房和子女教育等,政府的负担很重。尽管农民本来维持生存就已经比较艰难,但通过“剪刀差”,农村仍然向城市转移了几千亿元的资金。

在这些不利的政策之上,还有在政治领域对阶级斗争的强调。任何偏离正统说教的行为——比如在市场上出售农副产品,甚至饲养较多的牲畜——都被视为“走资本主义道路”,并受到压制。更糟的是,“文化大革命”期间整个国家卷进了一场非理性的政治运动。

这场运动以民粹主义的面貌出现——权威被否定、国家机器被砸烂、群众要夺权,但到头来遭殃的却是普通百姓。

经过“文化大革命”,如何重建党的威信,是1970年代末务实派领导必须面对的问题。

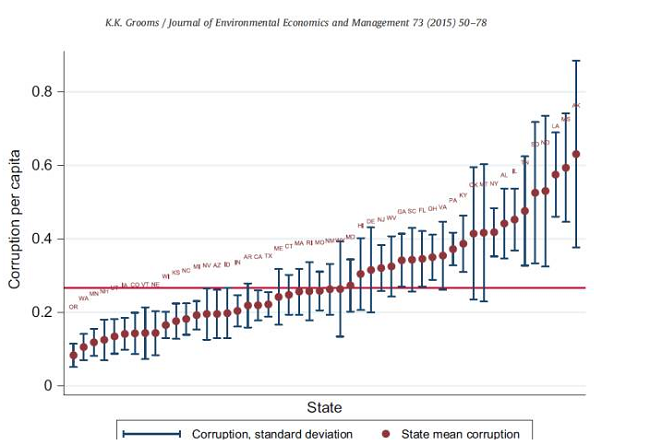

第二个挑战来自中国的基层。在一个偌大的国家里,官员的腐化在所难免,中央的政令在基层也未必能够得到很好的执行,侵害民众利益的事情屡屡发生,这激起了民众的不满和反抗。

宪法为公众参与奠定了基础。各级人民代表大会在原则上拥有和其他国家相应议会一样的权力,问题是现实中这些权力没有得到完全的实施。但是,已经有了一些积极的进展。

最重要的进展是村庄选举。在1980年代后期,中国就开始了村庄选举的试验。1998年,全国人大通过了村民委员会组织法的正式版本,它的最重要的特征是要求村委会的候选人需由村民提名产生。到目前,几乎村村都开始了民主选举。研究表明,选举增强了村委会的问责,尤其是增加了村庄预算中公共支出的比重,降低了行政费用的比重,改善了收入分配,还带来了更多的公共投资。

在村的上一级,宪法要求乡镇和县(区)的人民代表通过直接选举产生。尽管提名的过程仍然免不了受到行政干预,但有证据显示,在一些地区选举的竞争性越来越强。与此同时,县、区人大在监督政府工作,尤其是在财政预算方面越来越有效。

一个增强基层自主性的新发展是,市民社会在中国变得越来越强大。政府认可非政府组织是政府行动的一个补充,这是一个大的进步。

更为微妙和重要的进展出现在草根社会。随着生活越来越稳定和收入的大幅增加,旧的社区组织在复兴,新的社区在形成。除了居住社区,还出现了以共同兴趣为基础的私人俱乐部(如汽车俱乐部、旅行俱乐部等)和知识分子团体。互联网在这些形形色色的社区中扮演了重要角色。

第三个挑战来自国外的质疑——尽管西方花费了二百多年才建立了完整的普选制度,但却希望发展中国家在一夜之间完成民主化进程。二十世纪后半期的历史表明,早熟的民主给发展中国家带来的更多的是灾难,而不是繁荣和稳定,然而,必须承认,自由民主是启蒙运动以来世界范围内的大趋势;无论是从理性的角度,还是从历史的角度来看,人类社会在可见的将来必然要如福山所言,终结在自由民主。

工业革命以及正在发生的信息革命为人的自由发展提供了广阔的空间,同时也要求社会的组织形式适应这种变化,自由民主是和这个发展相适应的新稳态。

过去二百多年已经发生的、现在正在发生的以及将来要发生的,是从政治和宗教独裁的稳态向自由民主的稳态的过渡时期。

对于中国而言,一方面要拥抱自由民主的理念,另一方面又要考虑到实现这个理念的复杂过程;如何在应对国外的压力和从容地走自己的路之间找到一个平衡,是中国政府必须面对的挑战。

基于表现的合法性

中国政府处理这些挑战的举措可以概括为寻找“基于表现的合法性”。

在一个极端上,一个完全民主国家里的政权合法性来自于一套预设的、以公众认可的选举为核心的程序,即政府拥有“基于程序的合法性”。在另一个极端上,集权国家的政府不是通过公平选举或其他公众认可的预设程序取得权力,因此,它们的合法性经常遭到质疑。

集权政府试图用不同的方法来证明它们的合法性,比如拉美的右翼独裁者主要是通过恐怖和贿赂手段封住反对者的嘴,而非洲的独裁者则直接诉诸战争消灭反对者。但在民主和独裁这两个极端之间,存在着大量中间状态;事实上,所有国家都同时具有集权和民主的成分,差别只是孰多孰少的问题。

在过去三十年里,中国共产党主要是通过经济增长找到合法性,这就是“基于表现的合法性”——人民认可政府的表现,也就在一定程度上认可了政府的合法性。

值得注意的是,民主不一定能够产生表现。虽然理论上讲民主意味着民选官员必然要对人民负责任,但是,因为一些现实的因素,问责并不一定能够得到落实。第一个因素是利益集团的存在,它们左右了政府的政策。第二个因素是那些阻碍人民充分了解民主的过程和结果的社会和经济障碍。在一些社会里,社会或种族的歧视使一些人群边缘化,让他们无法得到充分的信息,甚至被排除在民主过程之外,这样,特权阶层就可以操纵民主来获取自身利益。

第三个因素是民主可能受到极端民粹主义的压力,这在动荡、腐败、不平等或经济停滞的国家尤其容易发生。

动荡时政府的更换更频繁,新政府不一定尊重旧政府的决策;腐败损害了选民对政府的信心,因此对选民来说,与其让腐败的官员侵蚀国家,不如要求政府多分一点;不平等加剧社会阶层之间的对立情绪,导致对更多的政府再分配的要求;经济的停滞降低了未来的价值,因此,选民会更倾向于当期分配,而不是对未来的投资。

对于中国共产党,把表现,尤其是经济表现作为党的第一要务,从几个方面来说都是一个正确的选择。

首先,中华民族的复兴是几代中国人孜孜以求的目标,而经济的复兴是民族复兴的起点,“落后就要挨打”,这是几代中国领导人从鸦片战争以来的中国史中领会到的道理。

其次,提高生活水平,是每个百姓最急迫的要求,特别是在改革开放初期收入水平还很低的时候。

第三,经济的发展主要靠劳动力密集型行业的发展,而后者又可以吸收大量就业,为普通百姓,特别是农村劳动力提供了一个分享经济增长成果的机会。

第四,高速的经济增长也是化解矛盾的有效手段。当经济保持增长的时候,每个人都可以看到希望,从而也更容易从长计议,这样,党也获得了更多的行动空间,更容易把注意力放在中国的整体和长期利益上。

财政分权

以上是把中国政府作为一个整体来分析。但是,现实的中国是一个地域辽阔、政府层级繁多的国家,各地之间的利益存在竞争关系,而地方利益也不总是和国家的整体利益一致。特别地,在单一制的国体之下,地方享受了很多自主权力——在政治方面,地方政府享有一定的立法权;在财政方面,地方和中央有明确的收入和支出划分;在人事方面,各省享有较大的省以下官员的任免权。

这里特别值得一提的是财政分权,它是中国高速增长的主要动力之一,而且,由此而产生的地方竞争也是中国过去三十年制度变革的主要动力之一,也正是因为这个原因,分权构成中国中性政府的政治基础之一。

真正的财政分权是从改革开放之后才开始的,但计划经济时代也不完全是集权一统天下,从1950年到1978年,中央和地方间的财政关系经历多次反复。

1950-1957年,中国效仿苏联模式,采取“统收统支”的财政体系。1958年的“大跃进”期间,财政体系一度分散,但1959年很快就得到纠正,开始实行“定收定支,收支挂钩,总额分成,一年一变”的管理办法,直至1967年。从1968年到1976年,中央和地方的财政关系在收与放之间几经转换,几乎每年都有调整。1977年,江苏和四川开始试验财政包干制度,从此拉开了财政分权的序幕。

到1994年分税制改革之前,中国财政体制实行中央和各省的“分灶吃饭”,中央和省级政府的财政关系通过包干制度确定,但几乎没有两个省的包干办法是完全一样的。在和中央的谈判中,各省有很大的权力,在实行分灶财政的十几年间,包干办法越来越有利于各省,导致中央的财政收入占全国政府财政收入的比重从改革开放之前的几乎 100%下降到 1993年的40%,也就是说,财政分权大大削弱了中央政府的财政能力。1994年分税制改革之后,虽然中央政府的财政收入比重迅速回升,但财政分权却被制度化,地方和中央有了明确的收入和支出分割界线。

财政分权有助于中国政府达到并保持中性的性质。首先,财政分权让地方获得了财政上的自主性,从而让地方政府更加关心自己辖区内的长期经济增长。地方政府可以留下一部分财政收入,这相当于它获得了对其“经营”的部分产权,因此开始有动力发展地方经济。

这个动力还因为地方之间的财政竞争而加强。既然都开始关心本地的经济增长了,各地就要就最具流动性,也最稀缺的生产要素——资本——展开竞争,“招商引资”变成多数地方经济工作的重中之重。但是,资本的高流动性对地方的投资环境提出了更高的要求,短期的花哨承诺不足以留住资本,只有改善长期环境如制度、基础设施、教育水平等才能保证资本在本地安家,而这些举措对本地企业的发展也有促进作用。长期经济增长关乎一个地方民众整体的长期利益,因此,分权有利于地方政府变成中性的政府。

其次,财政分权也帮助中央政府变得更加中性化。1980年代的财政分权弱化了中央政府的财政地位,使得中央政府在处理和地方的关系时变得更加谨慎。虽然1994年分税制改革之后中央财政得到强化,但财政分权的制度化在一定程度上捆住了中央政府的手脚,使它不能随意更改和地方的关系。

分税制之后,除所得税分成的调整外,中央和地方的财政关系保持了稳定,相比计划经济时代的频繁变动,这是一个了不起的进步。

在和平时代,中央和地方的财政关系是一个国家最重要的国家架构的组成部分之一。在中国,地方因为财政分权而具有了一定的独立于中央政府的自主性并得到中央政府的承认;经过三十年的实践积累,这种关系具有了一定的不可逆性。

与此相适应,中央政府仅凭行政命令已经不能指挥动地方了,而是要给它们适当的激励,如财政投资或官员的升迁。这当然会有一些消极的后果,但是,它让中央政府不能像计划经济时代那样直接向地方发号施令,而是更多地担当地方利益的协调者或仲裁者的角色。在这个过程中,受制于地方之间的竞争,中央政府不能长期偏向于任何地方,也就是说,它获得了相对于地方的中性位置。

第三,财政分权有利于改革向着改进经济效率的方向发展,这主要是因为分权使地方成为改革的主要力量之一,而地方在改革方面具有一些中央所不具备的优势。优势之一是地方政府较中央掌握更多改革的一手信息,在一定意义上,分权起到了挖掘更准确信息的作用。

优势之二是地方政府面临更多挑战,尤其是面临地区之间的竞争,因而比中央政府更有动力进行改革,采纳有利于经济增长的制度;而且,竞争带来多样性,增加获得成功制度的概率。

优势之三是地方政府的预算约束比中央政府的更硬,因此更不能承受低效制度所带来的损失。分税制改革之后,中国的财政体制具有一定的不对称性,中央掌握了全国财政收入的60%,但却只负担全部支出的40%,而且,中央可以通过发债来获得其他收入,而地方发债的难度很大。地方政府被迫在硬化的预算约束下运行,因此具备更高的激励进行制度创新。要想增加财政收入,制度创新是一个好的办法。事实上,它也是相对轻松的办法。

中国经济刚走出计划时代,通过解除进入壁垒、取消刻板的管制、矫正低效的决策机制、激励经济行为人等一系列立竿见影的改革措施,地方经济大有增长的机会。相较于诸如投资和科技进步等经济增长的寻常力量,改变经济的内在机制能以更小的代价促进经济增长。

总之,追求基于表现的合法性和地方分权构成了中性政府在中国的政治基础。这不是说其他因素不重要,党的组织性和纪律性、民主集中制原则、官员的升迁方式以及儒家治世传统都是重要因素,但它们是中国特有的东西,和其他发展中国家没有可比性,也不能向世界推广。

相反,基于表现的合法性和地方分权都对其他发展中国家具有借鉴意义。一个政府的合法性可以分成程序的和道义的两部分,发展中国家的政府往往是只具有名义的程序合法性,却因为不能给民众提供实质性的政治权力和物质福利而失去了道义上的合法性。中国的经验表明,通过为民众提供经济增长,政府可以在一定程度上获得道义上的合法性。

(作者为北京大学中国经济研究中心教授,电子邮箱yyao@ccer.edu.cn)

多重挑战

一个中性政府的产生在发展中世界和中国都不是一件容易的事情。那么,为什么中国政府可以成为一个中性政府?

在政治结构方面,两方面的因素促使中国政府成为一个中性政府:其一,中国共产党是一个自主的政治组织,但是,它的行动不是没有约束的,而是要面对许多方面的挑战;其二,虽然中国是一个单一制的国家,但内部却有很多分权的制度安排,中央政府必须在地方积极性和国家的整体目标之间取得微妙的平衡。

自主性可以让政府免受利益集团的左右,但是,没有挑战的自主性极容易让政府本身变成一个为自己谋福利的利益集团。在著名著作《国家的兴衰》里,曼瑟·奥尔森指出,稳定的政治环境造就以分利为目的的利益集团,阻碍一个国家的经济增长,英国的战后时期和苏联的勃列日涅夫时期就是这个样子。在中国,多方面的挑战给中国政府注入了活力。

第一个挑战是需要面对前三十年的错误所造成的对其合法性的质疑。1949年的社会主义革命以及随之而来的土地改革和工业的国有化在中国创造了一个平等的社会。按理,中国共产党从此应该以一种中立的面貌出现,但是,错误的经济政策和反复且规模巨大的政治运动葬送了中国那个时段经济增长的机会。

在农村,1958年的“大跃进”造成一场规模浩大的饥荒。“大跃进”中建立的人民公社体系,其主要特征之一是工分制度,对劳动力的报酬一视同仁,而不考虑其实际贡献。这个体系相当于对能干的人征税来补贴偷懒的人,从而严重打击了农民的生产积极性。在城市,工资水平很低,但国有部门的职工得到了大量实物性补贴,包括食品、医疗、住房和子女教育等,政府的负担很重。尽管农民本来维持生存就已经比较艰难,但通过“剪刀差”,农村仍然向城市转移了几千亿元的资金。

在这些不利的政策之上,还有在政治领域对阶级斗争的强调。任何偏离正统说教的行为——比如在市场上出售农副产品,甚至饲养较多的牲畜——都被视为“走资本主义道路”,并受到压制。更糟的是,“文化大革命”期间整个国家卷进了一场非理性的政治运动。

这场运动以民粹主义的面貌出现——权威被否定、国家机器被砸烂、群众要夺权,但到头来遭殃的却是普通百姓。

经过“文化大革命”,如何重建党的威信,是1970年代末务实派领导必须面对的问题。

第二个挑战来自中国的基层。在一个偌大的国家里,官员的腐化在所难免,中央的政令在基层也未必能够得到很好的执行,侵害民众利益的事情屡屡发生,这激起了民众的不满和反抗。

宪法为公众参与奠定了基础。各级人民代表大会在原则上拥有和其他国家相应议会一样的权力,问题是现实中这些权力没有得到完全的实施。但是,已经有了一些积极的进展。

最重要的进展是村庄选举。在1980年代后期,中国就开始了村庄选举的试验。1998年,全国人大通过了村民委员会组织法的正式版本,它的最重要的特征是要求村委会的候选人需由村民提名产生。到目前,几乎村村都开始了民主选举。研究表明,选举增强了村委会的问责,尤其是增加了村庄预算中公共支出的比重,降低了行政费用的比重,改善了收入分配,还带来了更多的公共投资。

在村的上一级,宪法要求乡镇和县(区)的人民代表通过直接选举产生。尽管提名的过程仍然免不了受到行政干预,但有证据显示,在一些地区选举的竞争性越来越强。与此同时,县、区人大在监督政府工作,尤其是在财政预算方面越来越有效。

一个增强基层自主性的新发展是,市民社会在中国变得越来越强大。政府认可非政府组织是政府行动的一个补充,这是一个大的进步。

更为微妙和重要的进展出现在草根社会。随着生活越来越稳定和收入的大幅增加,旧的社区组织在复兴,新的社区在形成。除了居住社区,还出现了以共同兴趣为基础的私人俱乐部(如汽车俱乐部、旅行俱乐部等)和知识分子团体。互联网在这些形形色色的社区中扮演了重要角色。

第三个挑战来自国外的质疑——尽管西方花费了二百多年才建立了完整的普选制度,但却希望发展中国家在一夜之间完成民主化进程。二十世纪后半期的历史表明,早熟的民主给发展中国家带来的更多的是灾难,而不是繁荣和稳定,然而,必须承认,自由民主是启蒙运动以来世界范围内的大趋势;无论是从理性的角度,还是从历史的角度来看,人类社会在可见的将来必然要如福山所言,终结在自由民主。

工业革命以及正在发生的信息革命为人的自由发展提供了广阔的空间,同时也要求社会的组织形式适应这种变化,自由民主是和这个发展相适应的新稳态。

过去二百多年已经发生的、现在正在发生的以及将来要发生的,是从政治和宗教独裁的稳态向自由民主的稳态的过渡时期。

对于中国而言,一方面要拥抱自由民主的理念,另一方面又要考虑到实现这个理念的复杂过程;如何在应对国外的压力和从容地走自己的路之间找到一个平衡,是中国政府必须面对的挑战。

基于表现的合法性

中国政府处理这些挑战的举措可以概括为寻找“基于表现的合法性”。

在一个极端上,一个完全民主国家里的政权合法性来自于一套预设的、以公众认可的选举为核心的程序,即政府拥有“基于程序的合法性”。在另一个极端上,集权国家的政府不是通过公平选举或其他公众认可的预设程序取得权力,因此,它们的合法性经常遭到质疑。

集权政府试图用不同的方法来证明它们的合法性,比如拉美的右翼独裁者主要是通过恐怖和贿赂手段封住反对者的嘴,而非洲的独裁者则直接诉诸战争消灭反对者。但在民主和独裁这两个极端之间,存在着大量中间状态;事实上,所有国家都同时具有集权和民主的成分,差别只是孰多孰少的问题。

在过去三十年里,中国共产党主要是通过经济增长找到合法性,这就是“基于表现的合法性”——人民认可政府的表现,也就在一定程度上认可了政府的合法性。

值得注意的是,民主不一定能够产生表现。虽然理论上讲民主意味着民选官员必然要对人民负责任,但是,因为一些现实的因素,问责并不一定能够得到落实。第一个因素是利益集团的存在,它们左右了政府的政策。第二个因素是那些阻碍人民充分了解民主的过程和结果的社会和经济障碍。在一些社会里,社会或种族的歧视使一些人群边缘化,让他们无法得到充分的信息,甚至被排除在民主过程之外,这样,特权阶层就可以操纵民主来获取自身利益。

第三个因素是民主可能受到极端民粹主义的压力,这在动荡、腐败、不平等或经济停滞的国家尤其容易发生。

动荡时政府的更换更频繁,新政府不一定尊重旧政府的决策;腐败损害了选民对政府的信心,因此对选民来说,与其让腐败的官员侵蚀国家,不如要求政府多分一点;不平等加剧社会阶层之间的对立情绪,导致对更多的政府再分配的要求;经济的停滞降低了未来的价值,因此,选民会更倾向于当期分配,而不是对未来的投资。

对于中国共产党,把表现,尤其是经济表现作为党的第一要务,从几个方面来说都是一个正确的选择。

首先,中华民族的复兴是几代中国人孜孜以求的目标,而经济的复兴是民族复兴的起点,“落后就要挨打”,这是几代中国领导人从鸦片战争以来的中国史中领会到的道理。

其次,提高生活水平,是每个百姓最急迫的要求,特别是在改革开放初期收入水平还很低的时候。

第三,经济的发展主要靠劳动力密集型行业的发展,而后者又可以吸收大量就业,为普通百姓,特别是农村劳动力提供了一个分享经济增长成果的机会。

第四,高速的经济增长也是化解矛盾的有效手段。当经济保持增长的时候,每个人都可以看到希望,从而也更容易从长计议,这样,党也获得了更多的行动空间,更容易把注意力放在中国的整体和长期利益上。

财政分权

以上是把中国政府作为一个整体来分析。但是,现实的中国是一个地域辽阔、政府层级繁多的国家,各地之间的利益存在竞争关系,而地方利益也不总是和国家的整体利益一致。特别地,在单一制的国体之下,地方享受了很多自主权力——在政治方面,地方政府享有一定的立法权;在财政方面,地方和中央有明确的收入和支出划分;在人事方面,各省享有较大的省以下官员的任免权。

这里特别值得一提的是财政分权,它是中国高速增长的主要动力之一,而且,由此而产生的地方竞争也是中国过去三十年制度变革的主要动力之一,也正是因为这个原因,分权构成中国中性政府的政治基础之一。

真正的财政分权是从改革开放之后才开始的,但计划经济时代也不完全是集权一统天下,从1950年到1978年,中央和地方间的财政关系经历多次反复。

1950-1957年,中国效仿苏联模式,采取“统收统支”的财政体系。1958年的“大跃进”期间,财政体系一度分散,但1959年很快就得到纠正,开始实行“定收定支,收支挂钩,总额分成,一年一变”的管理办法,直至1967年。从1968年到1976年,中央和地方的财政关系在收与放之间几经转换,几乎每年都有调整。1977年,江苏和四川开始试验财政包干制度,从此拉开了财政分权的序幕。

到1994年分税制改革之前,中国财政体制实行中央和各省的“分灶吃饭”,中央和省级政府的财政关系通过包干制度确定,但几乎没有两个省的包干办法是完全一样的。在和中央的谈判中,各省有很大的权力,在实行分灶财政的十几年间,包干办法越来越有利于各省,导致中央的财政收入占全国政府财政收入的比重从改革开放之前的几乎 100%下降到 1993年的40%,也就是说,财政分权大大削弱了中央政府的财政能力。1994年分税制改革之后,虽然中央政府的财政收入比重迅速回升,但财政分权却被制度化,地方和中央有了明确的收入和支出分割界线。

财政分权有助于中国政府达到并保持中性的性质。首先,财政分权让地方获得了财政上的自主性,从而让地方政府更加关心自己辖区内的长期经济增长。地方政府可以留下一部分财政收入,这相当于它获得了对其“经营”的部分产权,因此开始有动力发展地方经济。

这个动力还因为地方之间的财政竞争而加强。既然都开始关心本地的经济增长了,各地就要就最具流动性,也最稀缺的生产要素——资本——展开竞争,“招商引资”变成多数地方经济工作的重中之重。但是,资本的高流动性对地方的投资环境提出了更高的要求,短期的花哨承诺不足以留住资本,只有改善长期环境如制度、基础设施、教育水平等才能保证资本在本地安家,而这些举措对本地企业的发展也有促进作用。长期经济增长关乎一个地方民众整体的长期利益,因此,分权有利于地方政府变成中性的政府。

其次,财政分权也帮助中央政府变得更加中性化。1980年代的财政分权弱化了中央政府的财政地位,使得中央政府在处理和地方的关系时变得更加谨慎。虽然1994年分税制改革之后中央财政得到强化,但财政分权的制度化在一定程度上捆住了中央政府的手脚,使它不能随意更改和地方的关系。

分税制之后,除所得税分成的调整外,中央和地方的财政关系保持了稳定,相比计划经济时代的频繁变动,这是一个了不起的进步。

在和平时代,中央和地方的财政关系是一个国家最重要的国家架构的组成部分之一。在中国,地方因为财政分权而具有了一定的独立于中央政府的自主性并得到中央政府的承认;经过三十年的实践积累,这种关系具有了一定的不可逆性。

与此相适应,中央政府仅凭行政命令已经不能指挥动地方了,而是要给它们适当的激励,如财政投资或官员的升迁。这当然会有一些消极的后果,但是,它让中央政府不能像计划经济时代那样直接向地方发号施令,而是更多地担当地方利益的协调者或仲裁者的角色。在这个过程中,受制于地方之间的竞争,中央政府不能长期偏向于任何地方,也就是说,它获得了相对于地方的中性位置。

第三,财政分权有利于改革向着改进经济效率的方向发展,这主要是因为分权使地方成为改革的主要力量之一,而地方在改革方面具有一些中央所不具备的优势。优势之一是地方政府较中央掌握更多改革的一手信息,在一定意义上,分权起到了挖掘更准确信息的作用。

优势之二是地方政府面临更多挑战,尤其是面临地区之间的竞争,因而比中央政府更有动力进行改革,采纳有利于经济增长的制度;而且,竞争带来多样性,增加获得成功制度的概率。

优势之三是地方政府的预算约束比中央政府的更硬,因此更不能承受低效制度所带来的损失。分税制改革之后,中国的财政体制具有一定的不对称性,中央掌握了全国财政收入的60%,但却只负担全部支出的40%,而且,中央可以通过发债来获得其他收入,而地方发债的难度很大。地方政府被迫在硬化的预算约束下运行,因此具备更高的激励进行制度创新。要想增加财政收入,制度创新是一个好的办法。事实上,它也是相对轻松的办法。

中国经济刚走出计划时代,通过解除进入壁垒、取消刻板的管制、矫正低效的决策机制、激励经济行为人等一系列立竿见影的改革措施,地方经济大有增长的机会。相较于诸如投资和科技进步等经济增长的寻常力量,改变经济的内在机制能以更小的代价促进经济增长。

总之,追求基于表现的合法性和地方分权构成了中性政府在中国的政治基础。这不是说其他因素不重要,党的组织性和纪律性、民主集中制原则、官员的升迁方式以及儒家治世传统都是重要因素,但它们是中国特有的东西,和其他发展中国家没有可比性,也不能向世界推广。

相反,基于表现的合法性和地方分权都对其他发展中国家具有借鉴意义。一个政府的合法性可以分成程序的和道义的两部分,发展中国家的政府往往是只具有名义的程序合法性,却因为不能给民众提供实质性的政治权力和物质福利而失去了道义上的合法性。中国的经验表明,通过为民众提供经济增长,政府可以在一定程度上获得道义上的合法性。

(作者为北京大学中国经济研究中心教授,电子邮箱yyao@ccer.edu.cn)